パソコンを使い始めると、「フォルダ」と「ファイル」という言葉をよく耳にしますよね。

でも、「何が違うの?」「どう使い分ければいいの?」と感じたことはありませんか?

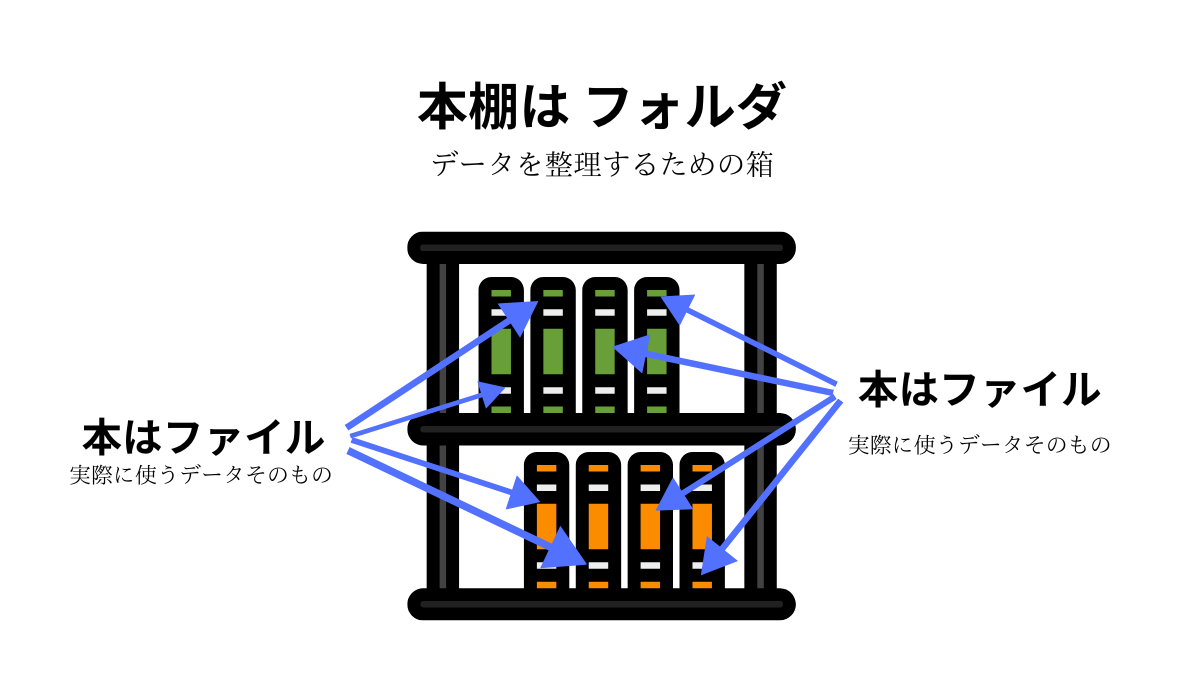

この記事では、フォルダとファイルの違いを、初心者でもイメージしやすい「本棚と本」に例えてわかりやすく解説します。

入れ子構造(フォルダの中にフォルダを作る仕組み)も紹介するので、パソコンのデータ整理がぐっと楽しくなるはずです!

フォルダとファイルの違いをわかりやすく解説

フォルダは「データを入れる本棚」

フォルダは「 本棚 」ファイルは「 本 」 です

フォルダは、本棚のような役割をします。本棚がなければ、本がバラバラに散らばってしまいますよね?フォルダは本(ファイル)をまとめて整理するために必要な「収納場所」です。

フォルダの中にあるのがファイルであり、データそのものです

ファイルは「実際のデータ(本の中身)」

一方、ファイルはフォルダの中に入る“中身”そのものです。

たとえば、「旅行の写真」「エクセルの表」「文章ファイル」などがファイルにあたります。

つまり、フォルダ=本棚、ファイル=本やノート、という関係になります。

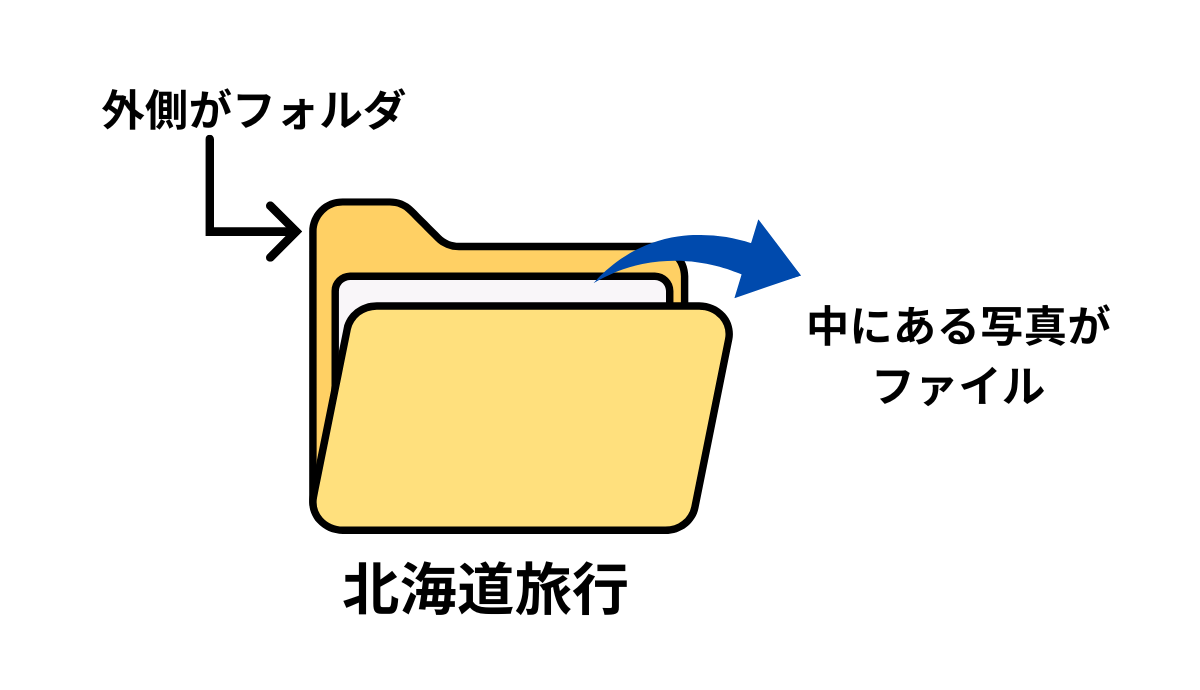

たとえば

・「北海道旅行」という本棚(フォルダ)を作ると、その中に「北海道旅行の写真」(ファイル)を作れます。

「北海道旅行」というフォルダは1つですが、「北海道旅行の写真」が30枚あるとするならば、1枚1枚がファイルとなるので、1つのフォルダに30個のファイルがあることになります。

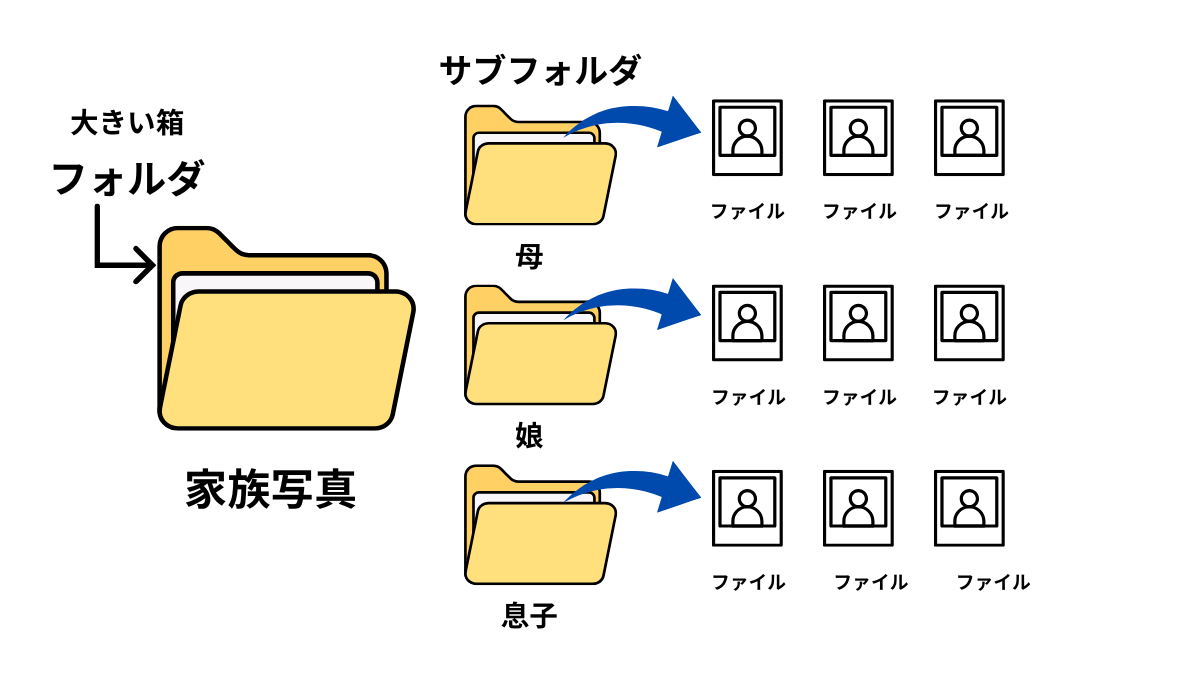

フォルダの中にフォルダを作れる「入れ子構造」とは?

フォルダの中にさらにフォルダを作ることができます!これを【 入れ子構造 】といいます。この仕組みを使うと、データをどんどん細かく分類して整理できます。

入れ子構造のイメージ例

・大きな箱=「家族写真」というフォルダ

・小さい箱=「母」「娘」「息子」というサブフォルダ

・小さい箱の中身=分けられた写真ファイル

このように入れ子構造を使えば、データをジャンル別・人別などに細かく整理できます。

多くのファイルを扱う場合でも、目的のデータをすぐに見つけられるようになります。

フォルダとファイルを理解するメリット

データ整理がしやすくなる

フォルダを正しく使えば、データを探す時間が大幅に短縮されます。

パソコンの動作や作業効率もアップし、ストレスなく作業が進められます。

:プログラミングやIT学習の基礎になる

フォルダとファイルの構造は、プログラミングでも非常に重要です。

例えばHTMLやCSSの学習では、ファイル同士をフォルダ内で整理して管理します。

基礎を理解しておくことで、今後の学習がスムーズになります。

まとめ|フォルダとファイルの違いを理解してデータ整理を楽しもう

フォルダとファイルの違いや入れ子構造の仕組みを理解すると、パソコン内のデータをスッキリ整理することができます。

フォルダは・・・「データを収納する箱」

ファイルは・・・「実際に使うデータそのもの」

入れ子構造・・・「大きなフォルダの中にさらにフォルダを作って、細かく分類できる」

これらの基本を抑えることで、パソコンやプログラミングの操作がもっと楽しく、効率的になります。ぜひ、自分のデータを整理しながら試してみてください。

関連記事はこちら↓

・【HTML入門】初心者でもできる!写真フォルダ(images)の作り方と正しい保存場所を解説

・ファイルとは?フォルダとは?

Comments